Human's voice 技術者たちの熱き想い

海上に土砂を埋立てて新たな国土を創造する。その工法は古来から様々な技術が開発され、今もなお進歩を続けている。その一つに「浮桟橋埋立工法」がある。巨大なステージを洋上に浮かべ、その上を大型ダンプトラックが走りながら土砂を海に投入していく。開発のヒントになったのは軍事戦略の「渡河作戦」。発想の転換を促したのは「技術は現場で生まれる」という一貫した現場主義だった。

「渡河作戦」をヒントに生まれた新工法「浮桟橋埋立工法」

石川県七尾市の海岸で電力施設のための埋立工事が始まったのは昭和60年の4月、既に外枠となる護岸も完成し、いよいよこのプールの中に土砂を投入することになった。グラブ船による航路浚渫で発生した土砂を土運船で護岸まで運搬し、護岸の内側に投入する。土砂をまんべんなく均一に投入していくために当初は「フローティングコンベア」が導入される予定だった。文字どおり浮体の上にベルトコンベアを伸ばし埋立地の中を旋回させ、その先端から土砂を敷き詰めていく工法だ。ところが、必要になる機材を護岸内に設置するための起重機船の手配が困難だったこと、さらにこの設備は全国的にも数が少なく、工期に余裕がないため故障時の対応にも懸念があった。当時、東洋建設(株)に籍を置き、この現場を担当していた芝豊明(現株式会社トマック取締役副社長)は「それならば『台船』を造って水面に浮かせ、その上をダンプトラックを走らせて土砂を投入していけばいい」と考えた。これまでに例のない大胆な工法だった。「以前ある現場で台船の上に大型ダンプを乗せて船ごと移動させたという話は聞いたことがありましたが、そのまま土砂投入に活用された事例はありません。そこで思い付いたのが軍隊の『渡河作戦』です」。舟艇や筏などで築かれた仮設の「浮橋」を使って、戦車やジープが川を越える。この戦術が新しい埋立工法、「浮桟橋埋立工法」の発想のベースになっているという。

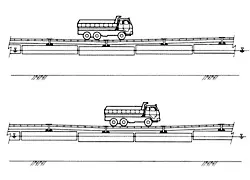

■浮桟橋上の走行図

ダンプが走行する方向に幅22m、長さ8m、高さ1.25mの鋼製の台船を製作し、これを並べて進水、各々の台船の中心が支点となるようH鋼を渡し連結する。台船とH鋼の接合は組立解体しやすいようピン式ではなく嵌め込み方式とした。H鋼の上には平らな覆工板を敷き詰めて巨大な浮桟橋が完成する。ダンプの重みはH鋼を経て台船中心部に伝えられ、台船の浮力がこれを支える仕組みだ。「台船は通常造船所等で製作されるのが普通ですが近隣に適当な施設がなかったため、台船を6分割して大阪で製作し七尾までトレーラー部隊で搬送しました。それを埋立地に隣接した専用ヤードで組立てたんです」。台船は全部で26だから、150を超える巨大なパーツを大阪から運搬したことになる。

組み立てられた台船は現地で走行テストに入る。「設計段階で緻密な計算がされましたが、実際にダンプを走らせるとなると緊張感がありました。しかし台船は予想通り30cm程鉛直方向に沈みダンプの荷重をしっかりと支えてくれた。ダンプは連続して浮き沈みする「浮桟橋」の上をスムーズに走りました」と芝は振り返る。ドライバーからは目線もぶれることなく安定して走ることができたと言われ、ホッとしたことを覚えているという。

新しい技術は現場で生まれる現場が技術を磨き上げていく

工事は順調に進み約1年で概成した。以来、この浮桟橋は数多く建造され、浚渫土砂や廃棄物の埋立処分を行う工法としてこれまでに実績を上げている。「構造がシンプルなので解体や移動が容易なことや、埋立後の体積変化率が少ないことから様々な現場に対応できたんです」とその背景を語る。新しい技術は開発費、メンテナンス費を考えると、安定した稼働率を維持しなければならい宿命にある。浮桟橋埋立工法が継続的に活躍しているということは、その評価が実質的なものであるということにほかならない。七尾の現場で様々な問題に直面し、あっさりと発想を転換した芝は「既成の方法論や借り物の技術ではなく、新しい工法として開発し、大きな成果を上げることに意味がある。自らの手で産み出した技術にこだわりがあるんです」と語る。しかし、ある現場で稼動した工法や技術が他のどの現場でもそのまま通用するとは限らないとも言う。「土木技術の開発は『土俵』ありきといった面があります。新しい技術が『現場』という土俵で最大限の力を発揮するためにはその現場の状況や環境を熟知し、改良改善を重ねていくことが重要です。そこから、さらに新しい技術が生まれてくるんだと思います。特に個性的な『土』や『海』を扱う世界においては初めから完璧な汎用性をもった技術は生まれにくいのではないでしょうか」。研究に携わる者は研究所の設備を活用して何ができるかを考える。そうして開発された技術、工法を状況の異なる各々の現場において最大限機能させることが「開発」の使命だという。その現場が提供されないことには技術は進歩していかない。実際の現場において改良に改良を加えながらひとつの技術を磨き上げていく。ともすればそこに新たな技術が生まれるヒントが隠されているかもしれない。

若かかりしころ4年間外航船に機関士として乗務した後、公害が大きな社会問題となっていた昭和40年代後半に海洋土木の建設会社に入社した。最初に携わったのは汚泥浚渫だった。当時は研究施設もなく、現場で試行錯誤しながら汚泥と格闘する日々だった。新たな技術の成果を自ら現場でカメラを回し8mmフィルムに収める。資料を抱えて発注者のもとに出向き、PRまでこなした。その後、技術開発のセクションの設置と同時に異動した。

建設会社の技術開発はそれだけでその企業の経営に貢献しているとは言い切れない、と自らにも厳しい。「特許や特殊技術を保有しているという理由だけで利益が上がるわけではないでしょう。コツコツ研究していれば究極の技術が産み出されるというものでもない。現場に立ち、その現場に最適な技術を発想するという気持はこれからも変わらないと思います」。あくまで現場主義の開発者は最後にこう語った。

浮桟橋埋立工法の最新進化型 -「新海2号」

七尾の現場で産声を上げた「浮桟橋埋立工法」は芝の言葉を借りるならば、海上に道路を造ったようなものだ。浮いている限り各々の函体はやはり船の仲間とも言えそうだが、全体としては海上に浮かぶ巨大なステージ、「移動用仮設足場」といった趣だ。

浮桟橋埋立工法はその後も進化を続け、現在は「新海2号」が活躍している。陸上と浮桟橋の連結の役割を果たす。新海2号のテール部は曲線を描く構造になっており、浮桟橋はここを起点に180°アームのように旋回する。ダンプトラックが走行する浮桟橋が弧を描くように旋回するため、一つの架橋ポイントからさらに広範囲にわたる埋立が可能になった。新海2号の操作室にはコンピュータと連動した集中制御盤が設置され、ここからダンプに向けて浮桟橋への進入、退出を信号で指示したり、台数や土砂の投入位置もモニターできる。現場で培われた技術はさらに進化を続けている。