海洋土木技術

⑩海岸・干潟・藻場(海岸の再生、藻場造り)

わが国の港湾が産業や物流、生活の場としての役割を担い、持続的に発展していくには、自然との共生を目指した取り組みが欠かせません。過去に劣化・喪失した自然環境の復元や残存している自然環境の保護など、環境の保全・再生・創出に向けた活動と港湾の開発・利用は両輪とならなければなりません。自然と共生した様々な取り組みを紹介します。

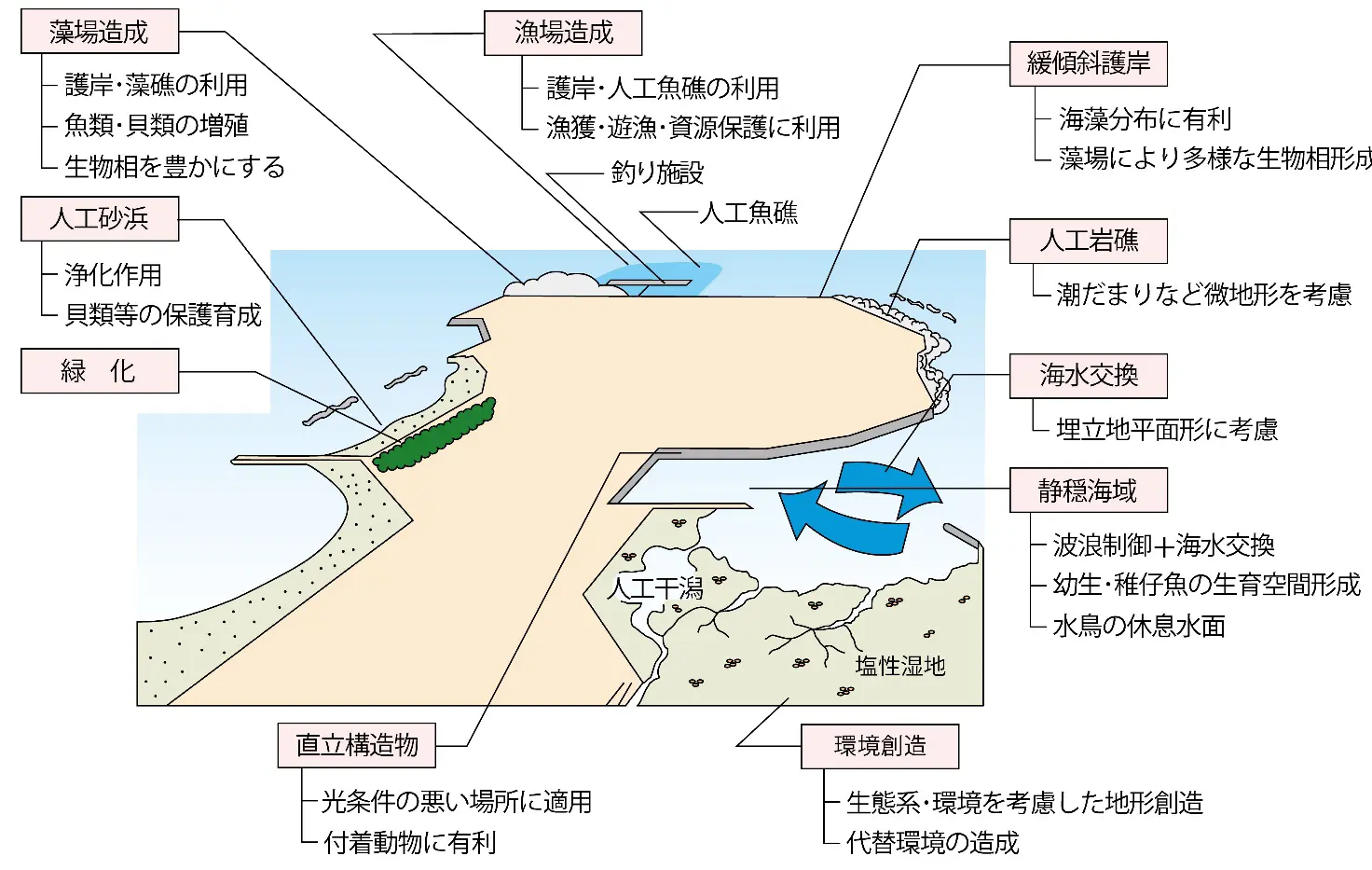

生物多様性の保全に配慮した対策(提供:国土交通省)

1.環境共生型防波堤の整備

自然環境との共生を図るため、環境共生型防波堤の整備が進められています。具体的には港内と港外の海水交換を促進させる通水型ケーソン、サンゴをはじめとする付着生物の着生促進を図る溝加工を施した消波ブロック、付着生物相の生息場を創出する凹凸加工された根固ブロックなどが設置されています。

2.干潟の再生

干潟・藻場は、多様な水産生物の生息の場であるとともに、水質浄化など自然と共生する豊かな沿岸域環境の創造に重要な役割を果たしています。しかし、高度成長期以降に約4,000ha の干潟が喪失し、自然との共生には、港湾工事から発生した良質な土砂などを活用した干潟・海浜・藻場などの自然環境の保全・再生・創出が必須となっています。

3.海岸の再生

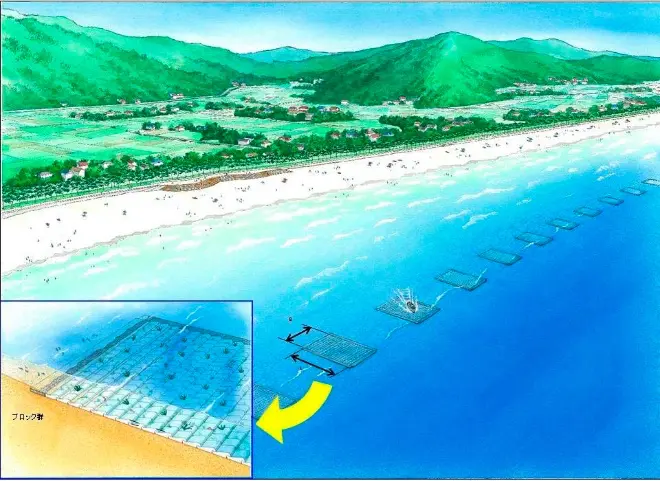

河川からの砂の供給の減少や沿岸流の変化により、海岸侵食問題が全国的に深刻化しています。海岸は陸域と海域が接する空間であり、生物に多様な生息環境を提供しています。海岸侵食対策には、歪み砂れんマットを用いた漂砂制御工法など、さまざまな工法があります。

歪み砂れんマットの施工イメージ

4.岩礁生物の生息場の再生

自然海岸において磯場に代表される岩礁は生物の生息場としても重要であり、その機能の一部は防波堤や護岸などの港湾構造物によって再現されています。天然の磯場にはタイドプール、ノッチ、ひさし、亀裂などの微細地形があり、これらの地形が生物生息の場を拡大しています。

岩礁生物の生息場の再生

5.藻場づくりの技術

・岩礁性藻場づくりの技術

岩礁性藻場の多年生の海藻は、波浪や流れによって移動しやすい不安定な基質上では生長しにくく、安定した基盤の整備が必須となります。

海藻種苗が着生するためには、着生基盤に凹凸があるのが良いとされています。

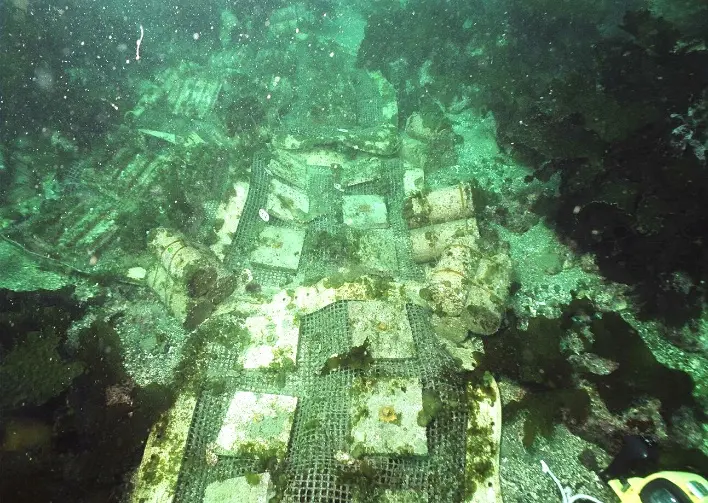

着生基盤設置後の状態

海藻の着生状況(クロメの幼体)

・砂泥性藻場づくりの技術

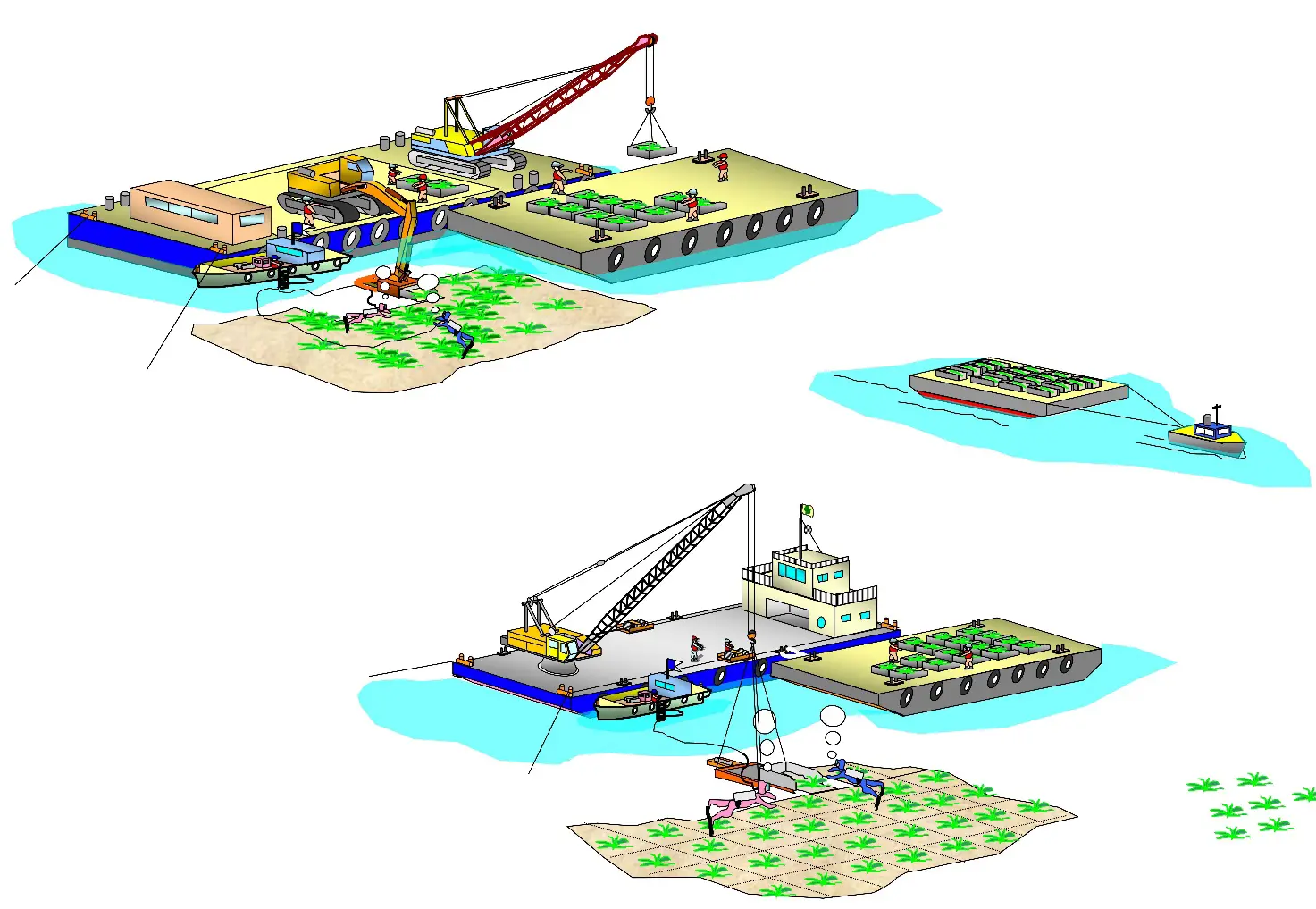

自然状態で海草種苗の着生が期待できなかったり、藻場の完成に時間がかかったりする場合、海草の移植や播種が行われます。海草の移植や播種は藻場を早期に形成するには有効な手法ですが、遺伝的攪乱に対し十分に配慮した苗や種の採取が必要となります。

アマモ機械移植施工概念図