海洋土木技術

⑦沈埋トンネル

沈埋トンネルは水底トンネルの一種で、航路や河川、運河などを横断する道路や鉄道用のトンネルとして建設されます。土被り厚さが小さい特徴を活かして、沖合人工島とのアクセスなど臨海部での交通網の整備と関連して建設の要望が高まっています。

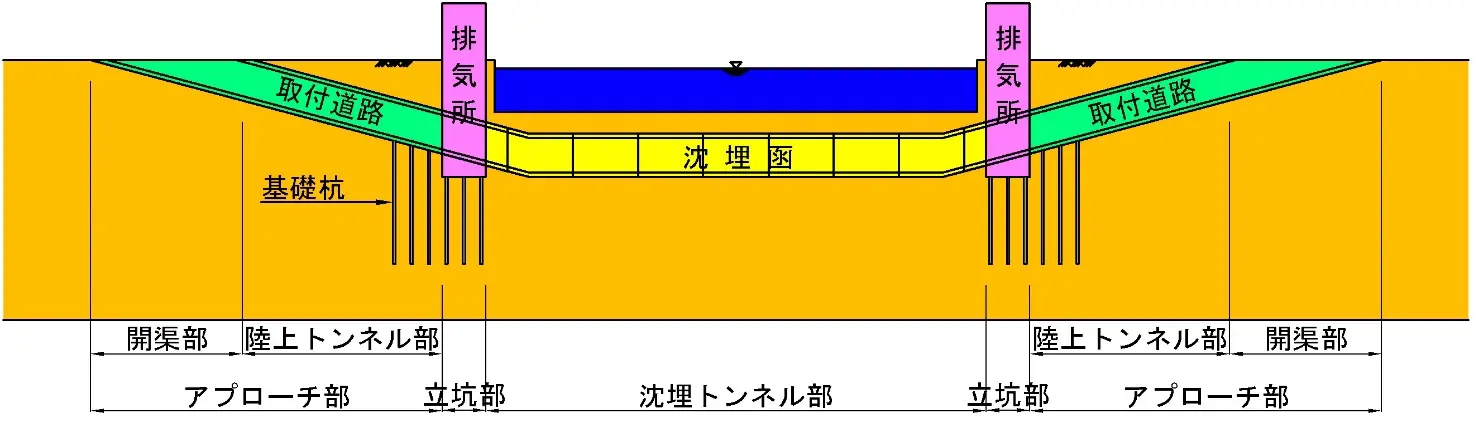

沈埋トンネルは、下図のように沈埋トンネル部、陸上トンネル部、立坑部などから構成されます。

沈埋トンネルの概要

1. 施工の流れ

沈埋トンネルの施工は、沈埋函の製作と艤装、沈埋トンネル部の施工、立坑と取り付け部の施工に大別されます。大まかな施工の流れと施工状況を示します。

沈埋トンネルの施工の流れ

2. 沈埋工法の特徴

沈埋工法には、山岳トンネルやシールドトンネルなどのトンネル工法とは異なった多くの特徴があります。主な特徴を示します。

・トンネル総延長の短縮が可能

一般的に土被り厚が1.5m ~ 2.0m 程度であるため、陸域部のアプローチ距離が短く、トンネル総延長を短くすることができます。また、土地の占有面積が縮小可能です。

・土質に対する適応性が高い

大きな地盤支持力を必要としないため、軟弱地盤に対する高い適応度を有しています。

・高品質で安全にトンネルの構築が可能

沈埋函はドライドックなどによるプレハブ施工により製作されます。このため、シールドトンネルに比べ水密性が高く、大断面でも高品質のトンネルを短期間に構築することができます。また、トンネル構築の際に圧気下での作業を必要とせず、水圧接合方式により安全で確実な施工が可能です。

3. いろいろな最終継手

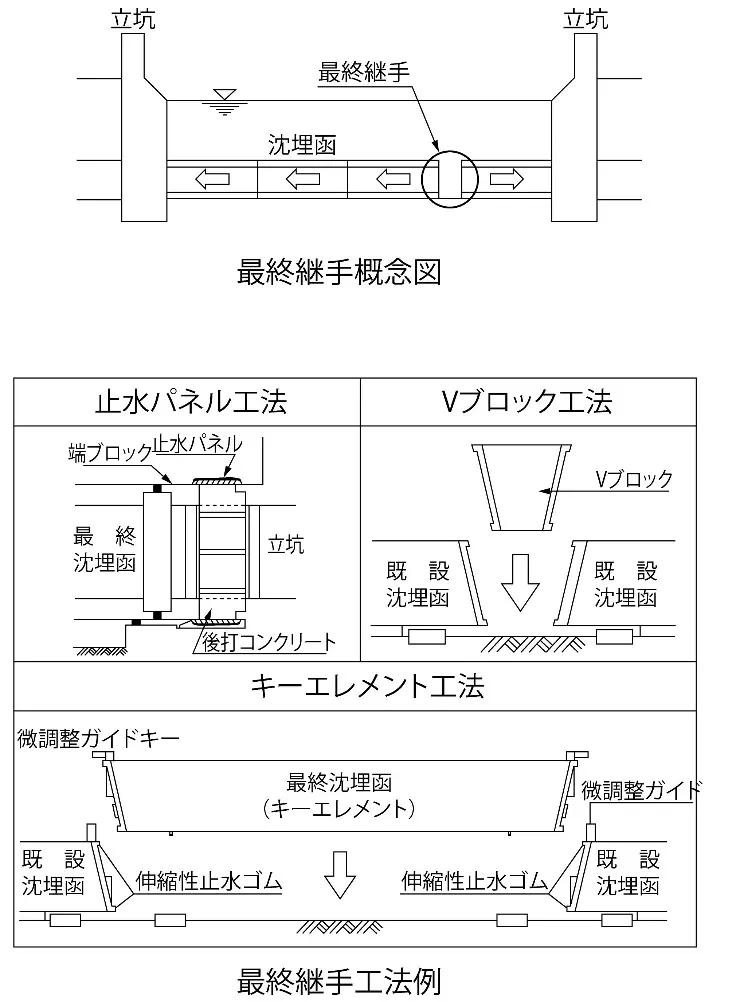

沈埋トンネルの施工において、最後の沈埋函を接続すると、沈設作業に必要なクリアランスと水圧接合時の函体移動により、接続部分と反対側に間隙が残ります。これを最終継手と呼び、通常の施工継手とは異なる施工法が必要となります。

最終継手の施工には、工程、工費、安全性など多くの課題がありました。近年、これらの課題を解決すべく、いくつかの工法が開発、施工されています。それらの中で、キーエレメント工法は最終継手を省略できる工法です。

・キーエレメント工法の概要

キーエレメント工法は、最終継手となるV ブロック工法を改良・発展させた工法で、キーエレメントと呼ばれるくさび形の沈埋函を自重と水圧を利用して既設函に密着させ、止水を実現させる工法です。沈埋函自身が最終継手を兼ねるため、最終継手を別途施工する工法に比べて工期短縮が可能になります。

キーエレメント工法の特徴として、以下の項目が挙げられます。

- 従来の最終継手を省略

- 一般函と同じ沈設設備での施工

- 潜水作業の省力化

- 水圧接合を利用した完全な止水

- トンネル延長誤差に柔軟な対応

4. 新材料・新工法

沈埋トンネル工法に関して開発された新材料・新工法のうち、代表的なものを以下に示します。

| 充てんコンクリート | 間欠的に加振を併用することで、高い流動性と充てん性を発揮できるコンクリート |  |

| 伸縮性止水ゴム (スーパーホルン) | 液状のゴムガスケット内部にモルタルを注入することで、鋼殻端面の不陸や誤差などに柔軟に追随し、高い止水性が期待できるゴムガスケット |   |

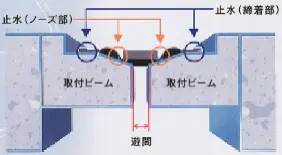

| クラウンシール式継手 | 継手端部間に遊間を設けることで大きな変形を吸収し、沈埋函本体に断面力を伝えない継手構造 |  |

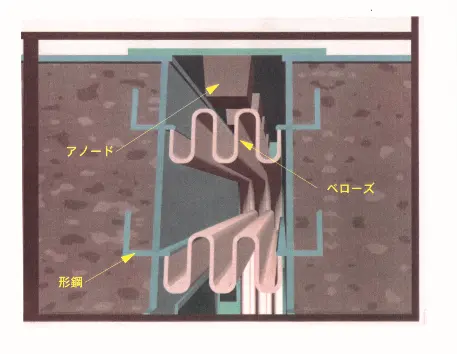

| ベローズ継手 | 鋼鈑を成型して山部・谷部からなる「ひだ」が伸縮する構造を持ち、地震動、地盤沈下、熱膨張などによる変形を吸収する可撓性継手 |  |